業務内容

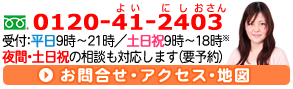

皆様にしっかりとご満足いただけるサービスを目指して「お客様相談室」の設置を行っております。相続についてご依頼中にご不安なことや心配なことがあった場合にはこちらの機関が承りますので,初めての方も安心してご相談いただけます。

相続の一部の手続きから全体のお悩みまで,当法人では相続に関するさまざまなお悩みを承っております。こちらでよくいただくご質問についてまとめていますので,相続に関してご相談をお考えになっている方は,一度ご覧ください。

さまざまな士業や,その他のスタッフが,相続問題についてサポートいたします。お客様の満足のため,協力しあいながら対応させていただきますので,相続でお悩みになっている方はぜひ当法人にご相談ください。こちらからスタッフ紹介をご覧いただけます。

松阪駅から徒歩1分のところに事務所があり,お車をご利用にならない方の場合でもご利用が便利です。お近くに駐車場もありますし,有料相談の方・ご契約いただいた方に駐車料金のサービスを行っておりますので,お車でもご来所いただけます。

親の遺産が分からないときの調査方法

1 財産調査の方法

成人して両親と別々に生活している場合だと、両親がどのような資産をお持ちなのか、正確には把握できないということも多いと思います。

では、相続が発生したものの、その遺産が把握できないという場合は、どのように調査すればよいのでしょうか。

財産別に、調査方法についてご説明いたします。

2 財産別の調査方法

⑴ 不動産

被相続人が不動産を所有している場合は、毎年、被相続人の住所地に固定資産税納税通知書が送られてくる可能性が高いです。

固定資産税納税通知書には、課税の対象になっている不動産が一覧で記載されているため、これが見つかれば、どこにどのような不動産を所有しているかを確認することができます。

もっとも、課税標準額が免税点(土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円)未満である場合は、固定資産税が課税されません。

そのため、固定資産税納税通知書が送られない場合や、送られるとしても固定資産税納税通知書に不動産が記載されていない場合がありますので、この方法は確実ではありません。

固定資産税が課税されない不動産も含めて調査するためには、各市長村役場で作成され、備付がなされている、固定資産課税台帳の内容を確認する必要があります。

もし、松阪市内に不動産を所有していると聞いてはいるものの、具体的にどこにあるかは分からないという場合は、松阪市役所で固定資産課税台帳の記載事項についての証明書を発行してもらうことにより、所在と評価額を調査することができます。

離れた地域に住んでおり、直接、松阪市役所へ行くことが難しいという場合には、郵送でこれらの書類を取り寄せることもできます。

⑵ 預貯金

被相続人の自宅に通帳が保管されていれば、ATMで記帳すれば、その時点の預貯金の額を知ることができます。

通帳が見当たらなかったとしても、被相続人が生前利用していた銀行などが分かれば、取引明細書や残高証明書を発行してもらうことで、預貯金の額を把握することができます。

一方で、被相続人がどこの銀行を利用していたか全く分からない場合は、勤め先の会社から給与振込がされていた銀行を調べたり、家に特定の銀行のノベルティがないかを調べたりするなどの方法により、被相続人が利用していそうな銀行の支店を手当たり次第に調査することとなります。

弁護士に相続の案件を依頼されている場合は、弁護士会を通して、各金融機関の本店に対して照会を行うことにより、口座が存在する支店を確認することができることも多く、こうした調査の手間を減らすことができます。

⑶ 株式、公社債、投資信託などの金融商品

株式などを保有している場合、窓口となっている証券会社や銀行から、取引報告書が送られてきますので、それが見つかればどこに株式などを保有しているのかを調べることができます。

窓口となっている証券会社や銀行が分からない場合は、証券保管振替機構に確認することにより、窓口となっている証券会社や銀行を特定することができる場合もあります。

⑷ 借金

金融機関から請求書や督促状が届けば、被相続人がどこで借金をしているのかが分かります。

もっとも、すぐには請求書や督促状が届かないこともありますので、念のため、信用情報機関への問合せを行うことをおすすめします。

問合せ先の信用情報機関は、借りている金融機関ごとに異なります。

銀行の場合は全国銀行個人信用情報センター、クレジット会社の場合はCIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)、消費者金融の場合はJICC(日本情報信用機構)が問合せ先になっています。

相続人調査とは何ですか

1 相続人調査が必要な理由

被相続人が死亡すると、その遺産を相続人で分割する手続きを行うことになります。

遺産分割は、相続放棄した人を除いて、相続人全員で協議して行わなければなりません。

協議に参加していない相続人がいるなど、相続人の範囲に漏れがあると、協議が無効になってしまいます。

そのため、遺産分割の協議を行う際には、事前に、被相続人の相続人が誰であるかを特定する必要があります。

このような、相続人が誰であるかを調査することを、相続人調査といいます。

2 相続人調査の方法

⑴ 被相続人の戸籍等の取り寄せ

相続人調査は、戸籍を取り寄せることにより行います。

まず、被相続人の最後の本籍地を管轄する市区町村の役所の窓口、郵送または広域交付制度の利用で、被相続人の死亡(除籍)が記載されている戸籍謄本または除籍謄本(結婚、離婚、死亡、転籍等により、戸籍に記載されていた人全員がいなくなった状態の戸籍)を取り寄せます。

被相続人の最後の本籍地が松阪市だった場合は、松阪市役所の戸籍住民課の窓口へ行くか、郵便もしくは広域交付制度を使用して戸籍謄本等の交付の請求を行います。

参考リンク①:松阪市・戸籍全部事項証明書・個人事項証明書 窓口での請求方法

参考リンク②:松阪市・戸籍全部事項証明書・個人事項証明書 郵送での請求方法

参考リンク③:松阪市・戸籍証明書等の広域交付の開始について

⑵ 最後の本籍地が分からない場合

被相続人の最後の本籍地が分からなければ、被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村の役所で、本籍が記載された住民票を取り寄せることにより確認することができます。

取得した戸籍謄本または除籍謄本に、最後の本籍地から転籍する前の本籍地が記載されていれば、そこを管轄する市区町村の役場で、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本を取り寄せます。

この作業を、被相続人の親が筆頭者となっている戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄本が出てくるまで繰り返すことで、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることができます。

⑶ 除籍謄本がすでに廃棄されている場合

以前は除籍謄本の保存期間が80年間だったため(平成22年以降は保存期間が150年間)、昔の除籍謄本の中にはすでに廃棄されているものもあります。

廃棄されている場合は、取り寄せることができた戸籍謄本等と、滅失等により除籍謄本等を交付することができない旨の市区町村長の証明書とを提出すればよいという扱いになっています。

⑷ 相続人の戸籍等の取り寄せ

取り寄せた被相続人の戸籍謄本等の中から、相続人にあたる人を探します。

相続人にあたる人を全員把握できたら、まずはその全員の現在の戸籍謄本を取り寄せます。

ア 被相続人に子がいるか、過去にいた場合

この場合は、被相続人より前に死亡した子についての出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せます。

これは、その子の孫やひ孫などの代襲相続人がいないか確認するためです。

イ 被相続人に子がいない場合

被相続人の父母や祖父母が存命の場合は、父母や祖父母の現在の戸籍謄本を取り寄せます。

被相続人の父母や祖父母が全員先に亡くなっている場合は、被相続人の父母双方の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ、被相続人の兄弟姉妹が誰かを特定します。

被相続人よりも先に死亡した兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本等も取り寄せる必要があります。

相続財産の調べ方

1 相続財産を調査する必要性

相続については、何点か、いつまでに手続をしなければならないというポイントが存在します。

例えば、相続放棄を行う場合には、基本的には、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所で申述を行う必要があります。

相続放棄を行うかどうかを決めるには、亡くなられた方にどのような財産があり、どのような負債があるかについて、おおまかな情報を有している必要がありますので、相続財産を調査する必要が出てきます。

また、相続税が課税される場合には、被相続人が亡くなったことを知ってから10か月以内に、相続税の申告書を作成する必要があります。

この場合には、10か月の期間内に、被相続人の財産を網羅的に把握し、その情報に基づいて申告書を作成する必要があります。

また、このような期間の制限がない場合であっても、亡くなられた方の財産を引き継ぐ手続を行うためには、相続財産の内容を把握する必要があります。

相続財産が分からず、手続を行うことのないまま放置すると、いつまでも、相続財産を引き継ぐことができず、場合によっては、トラブルの原因にもなりかねません。

このように、相続を進めるにあたって、どこかのポイントでは、相続財産を一通り確認し、引き継ぐ手続を進めていく必要があると言えます。

2 相続財産調査の方法

相続財産の調査に当たっては、いくつかのポイントがあります。

⑴ 不動産の調査

不動産については、毎年4月頃に送付される固定資産税納税通知書に所有不動産の一覧が記載されています。

ただし、松阪の不動産について送付される固定資産税納税通知書については、非課税の不動産等が納税通知書に記載されていないこともありますので、固定資産課税台帳等の調査も必要になることがあります。

⑵ 預貯金の調査

自宅に残されている通帳、キャッシュカード等により、預貯金が存在する支店等を確認できることが多いです。

通帳、キャッシュカード等が残されておらず、確認することができない場合は、弁護士会照会により、各金融機関の本店において、取引のあった支店等を確認することも考えられます。

⑶ 有価証券の調査

証券会社から定期的に取引残高報告書が届きますので、送付元の証券会社を調査することにより、有価証券を調査できることが多いです。

他には、預貯金の出入金の記録から、取引のある証券会社を特定する方法もあります。

また、証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示請求を行うことにより、取引のあった証券会社を特定することも考えられます。

3 専門家による調査

相続の事案を多く担当している専門家は、どのようなポイントに着目することにより、相続財産の調査を行うことができるかについて、多くの情報を有しているでしょう。

こうした者に相続財産調査を依頼することにより、より網羅的に、相続財産を把握することができる可能性が高いです。

私たちは相続案件を取り扱っていますので、相続財産の調査でお困りの方は、一度、ご相談ください。

「争続」にならないための事前の対策

1 争続対策の必要性

相続開始後に、誰がどの遺産を引き継ぐかという遺産分割の方法について相続人の間で合意を行うことができず、争いが長期化してしまい、遺産が未分割のままの状態になってしまうことがあります。

こうした事態が生じる原因には様々なものがあり、事前に予想ができないこともあります。

過去に松阪で担当した案件でも、生前は相続人が仲良く交流していたのに、相続が起きた途端、相続人間で紛争が発生し、長期間、解決がつかないままになっていた例がありました。

将来の紛争を避けるためにも、「私の家は大丈夫」と安易に判断してしまわずに、争続になることを避けるための手立てを打っておいた方が良いことがあります。

2 争族を避けるための事前の対策

⑴ 遺言の作成

法律上の手段としては、遺言を作成し、遺産の分割方法などをあらかじめ決めておくことが考えられます。

遺言を作成しておけば、相続人は、遺言を用いることにより、遺産の名義変更などを行うことができます。

名義変更などを行うに当たっては、他の相続人の合意を得る必要は、基本的にはありません。

このため、遺言を作成しておけば、長期間、遺産が未分割のままになってしまうといった事態を避けることができます。

もっとも、遺言を作成したとしても、一部の相続人から、自分が受け取る財産が少ないとの不満が述べられ、遺留分侵害額請求がなされることがあります。

このように、遺言を作成したとしても、すべての紛争が避けられるわけではないことについては、注意が必要です。

⑵ 遺留分対策

それでは、遺留分侵害額請求が予想される場合には、どのような対策が考えられるのでしょうか。

1つの方法としては、遺留分侵害額請求を行うことが予想される相続人については、遺言において、少なくとも遺留分額以上の財産を取得することとしつつ、取得する財産を少額にする理由を遺言に付言しておき、理解を求めるといったことが考えられます。

挙げられる理由としては、例えば、その相続人が生前に多額の援助を受けていること、特定の相続人に家業を継いでもらうため、財産の大部分を特定の相続人に引き継いでもらう必要があることなどが考えられます。

このように、法律上、遺留分侵害額請求が行われることを避けつつ、自分の考えを明確にすることにより、相続開始後、遺留分侵害額請求がなされることが避けられる可能性があります。

3 事前対策を弁護士に依頼するメリット

相続案件を担当している弁護士は、実際に争続になってしまっている案件を取り扱っており、どのような心情的なわだかまりから、争続が生じているのかを経験している可能性が高いです。

事前対策について弁護士に相談した場合、弁護士は自身の経験を踏まえつつ、どのようにすれば相続人の心情的わだかまりが生じないようにすることができるか、ケースに応じた助言を行うことが期待できます。

私たちは、松阪の相続案件を取り扱っていますので、相続開始後に紛争が生じるのではないかという不安を少しでもお持ちの方は、一度、相談ください。

特定の子に多めに財産を遺したいときについて

1 相続分とは

相続人全員の合意が可能な場合は、兄弟姉妹だから財産を均等に分けなければならないといった決まりはありません。

特定の相続人の取得分を多めに、あるいは少なめにすることができますし、特定の相続人の取得分を0、あるいはすべてとすることもできます。

松阪の案件でも、例えば、家業を引き継ぐ相続人が遺産の大部分を引き継ぐといった分け方をしばしば見かけます。

一方で、相続人全員での合意が難しい場合には、法律のルールに基づき遺産分割をすることとなります。

法律は、遺産分割の際の財産の取得割合について、法定相続分という取得割合を定めています。

例えば、相続人が、配偶者1名、子2名である場合は、法定相続分は、配偶者が2分の1、子が各4分の1となります。

このように、法定相続分は、法律に基づき遺産分割を行う場合の、財産の取得割合についてのルールになります。

そして、法定相続分に従って遺産分割をする場合は、子の相続分は、すべて均等になることとなります。

2 特定の子に多めに財産を遺したい場合

それでは、子の相続分を均等にすることを希望せず、特定の子に多めに財産を遺したい場合には、どうすれば良いのでしょうか。

代表的な方法としては、以下の2つの方法が考えられます。

⑴ 遺言の作成

1つは、遺言により、特定の子が取得する財産(または取得する割合)を決めておく方法です。

ここで注意しなければならないのは、特定の子が取得する財産を決めておく場合には、一部の財産だけでなく、財産の多くの部分について、分割方法を決めておくべきだということです。

一部の財産を特定の相続人が取得するという内容だけの遺言にしてしまうと、残りの財産は、一部のその財産を含めた遺産全体で、法定相続分により分割されてしまう可能性が高くなります。

そうすると、結局、特定の相続人は、法定相続分相当の財産しか取得できなくなってしまいます。

このような事態を避けるためには、遺言で、財産の多くの部分について、特定の相続人が取得することと決めてしまうか、残りの財産については、残りの財産だけを法定相続分に基づき分割することと明確に示しておく必要があります。

もう1つ注意しなければならないのは、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされた場合には、一部、遺言の内容が実現できなくなる可能性があるということです。

例えば、遺言ですべての財産を特定の相続人が取得することとした場合であっても、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされると、遺留分を侵害する限りにおいて、遺言が効力を失うこととなってしまいます。

このように、遺言を作成したとしても、必ずしも、特定の相続人が遺言内容どおりに遺産を取得できるとは限らないことについては注意が必要です。

⑵ 死亡保険金の受取人の指定

もう1つの方法としては、特定の相続人を死亡保険金の受取人と定めることで、その相続人の取得分を増やすということも考えられます。

死亡保険金は、基本的には、遺産には含まれないとされています。

このため、遺産分割の場面では、死亡保険金を考慮することなく、純然たる遺産を相続分に基づいて分割することとなります。

ただし、死亡保険金の額が遺産総額と比較して多額である場合は、死亡保険金が特別受益に準じるものとして扱われ、その分、遺産の取得分が減少する可能性があります。

このような場合には、他の相続人は、遺産総額に生命保険金の額を加算して、これを法定相続分で割り算した額の財産を取得できることになってしまいます。

例えば、特定の子が遺産総額の半額を超えるような死亡保険金を受け取る場合は、死亡保険金が特別受益に準じるものと扱われる可能性が高くなりますので、慎重な判断が必要になります。

3 専門家に相談するメリット

相続案件を得意としている専門家にご相談いただければ、希望の相続を実現するために、生前対策のアドバイスや、遺言作成の提案等を受けられることが期待できます。

私たちも、相続に関するご依頼に力を入れて取り組んでおりますので、あらかじめ遺産の取得割合を決めておきたいという希望をお持ちの方は、一度ご相談ください。

※ 上記は、特別受益、寄与分が存在しないことを前提とするものです。

法定相続情報証明制度とは

1 法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度とは、法務局において、被相続人が亡くなった時点における、被相続人の相続関係を証明する証明書を発行してもらうことができる制度です。

参考リンク:法務局・「法定相続情報証明制度」について

この制度を使わなければ、被相続人の不動産の名義変更、預貯金の払戻等を行う場合には、法務局、各金融機関に対し、毎回、被相続人の相続関係を証明する戸籍すべてを提出する必要があります。

例えば、相続人が配偶者と子である場合は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、配偶者の現在戸籍(基本的には、被相続人の死亡時の戸籍と同一)、すべての子の現在戸籍を提出する必要があります。

この点、被相続人の相続関係を証明する証明書を発行してもらうことができれば、その後の相続手続きでは、毎回、戸籍一式を提出しなくて済み、手続きを円滑に進めることができます。

2 法定相続情報証明制度の利用方法

この制度を利用するに当たっては、まず、被相続人の相続関係を証明する戸籍一式を収集する必要があります。

そして、これらの戸籍に基づき、被相続人の法定相続情報一覧図を作成します。

法定相続情報一覧図とは、被相続人の家系図に、関係人の死亡年月日、生年月日、本籍等の情報が記載されたものです。

法務局のホームページに雛形がありますので、これに基づき作成することとなります。

参考リンク:法務局・主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

そして、作成した法定相続情報一覧図を、戸籍一式とともに、法務局に提出します。

松阪の場合は、高町にあります。

参考リンク:法務局・津地方法務局 松阪支局

法務局は、戸籍一式と照らし合わし、作成された法定相続一覧図に誤りがないかを確認した上で、証明書を発行することとなります。

一度作成された証明書については、再発行を受けることができます。

3 法定相続情報証明制度の利用は専門家にお任せください

このように、法定相続情報証明制度を利用する1つの前提として、戸籍一式を収集する必要があります。

また、もう1つの前提として、法定相続情報一覧図を作成する必要があります。

これらは、制度が導入されて以降も、相続人の側で行う必要があります。

戸籍の収集については、広域交付制度を利用できる場合は、その制度を利用してお近くの市区町村の窓口で請求できます。

参考リンク:松阪市・戸籍証明書等の広域交付の開始について

ただ、広域交付制度が利用できない場合は、戸籍のある自治体から個別に戸籍を収集していく必要がありますので注意が必要です。

この場合で、被相続人が転籍しているケース等には、転籍前の自治体でも、転籍後の自治体でも、戸籍を取得する必要があります。

その場合は、被相続人が松阪で亡くなられたとしても、松阪の市役所で手続きをすれば済むわけではなく、状況によっては遠方の自治体で戸籍を取得する必要も生じることとなります。

このように、法定相続情報証明制度の利用については、多くの手間がかかる場合もありますので、ご自身で進めることに不安のある方は、相続案件を担当している専門家にご依頼ください。